商品に関するお役立ち情報

流動食の選び方

栄養管理の基本

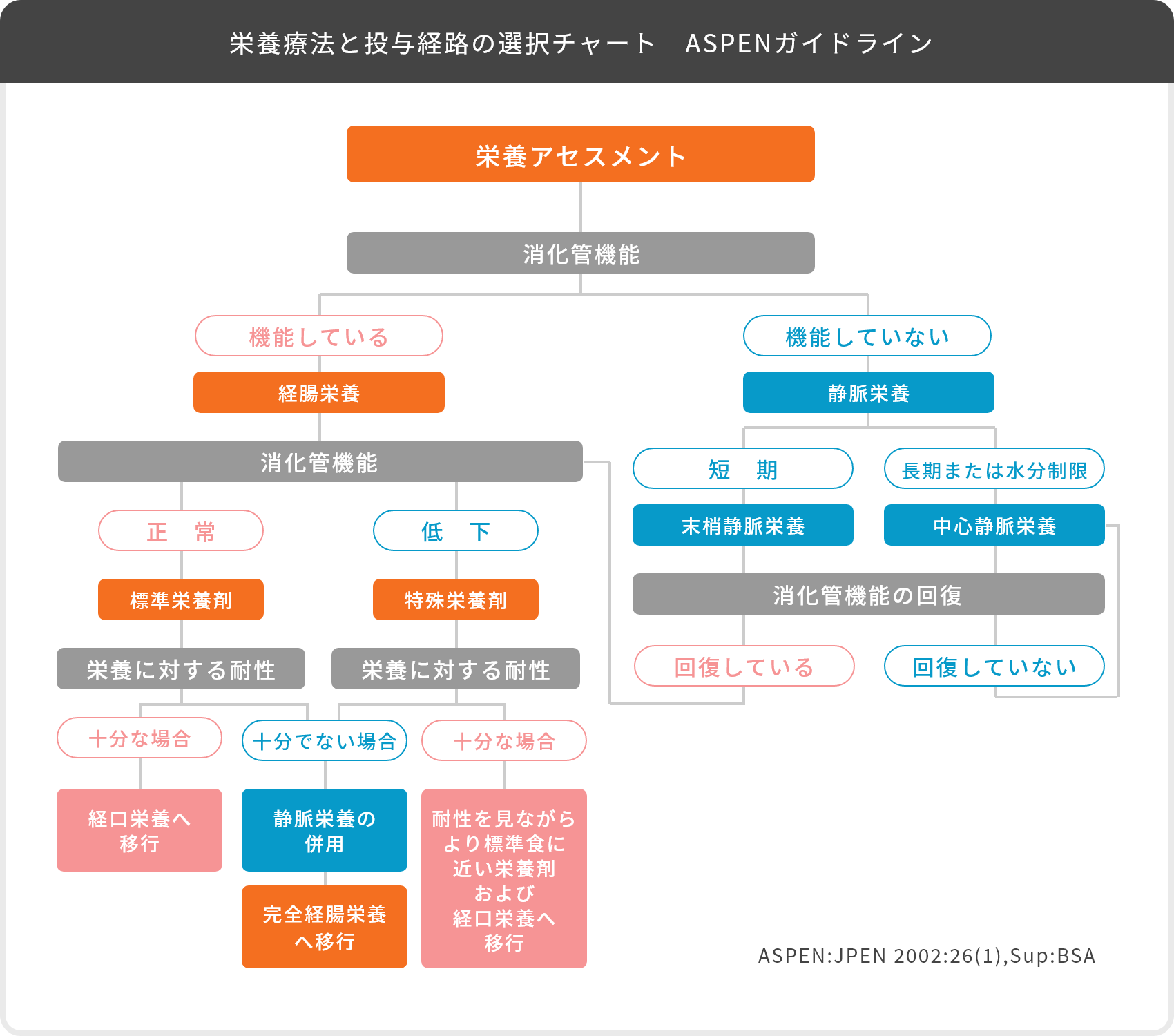

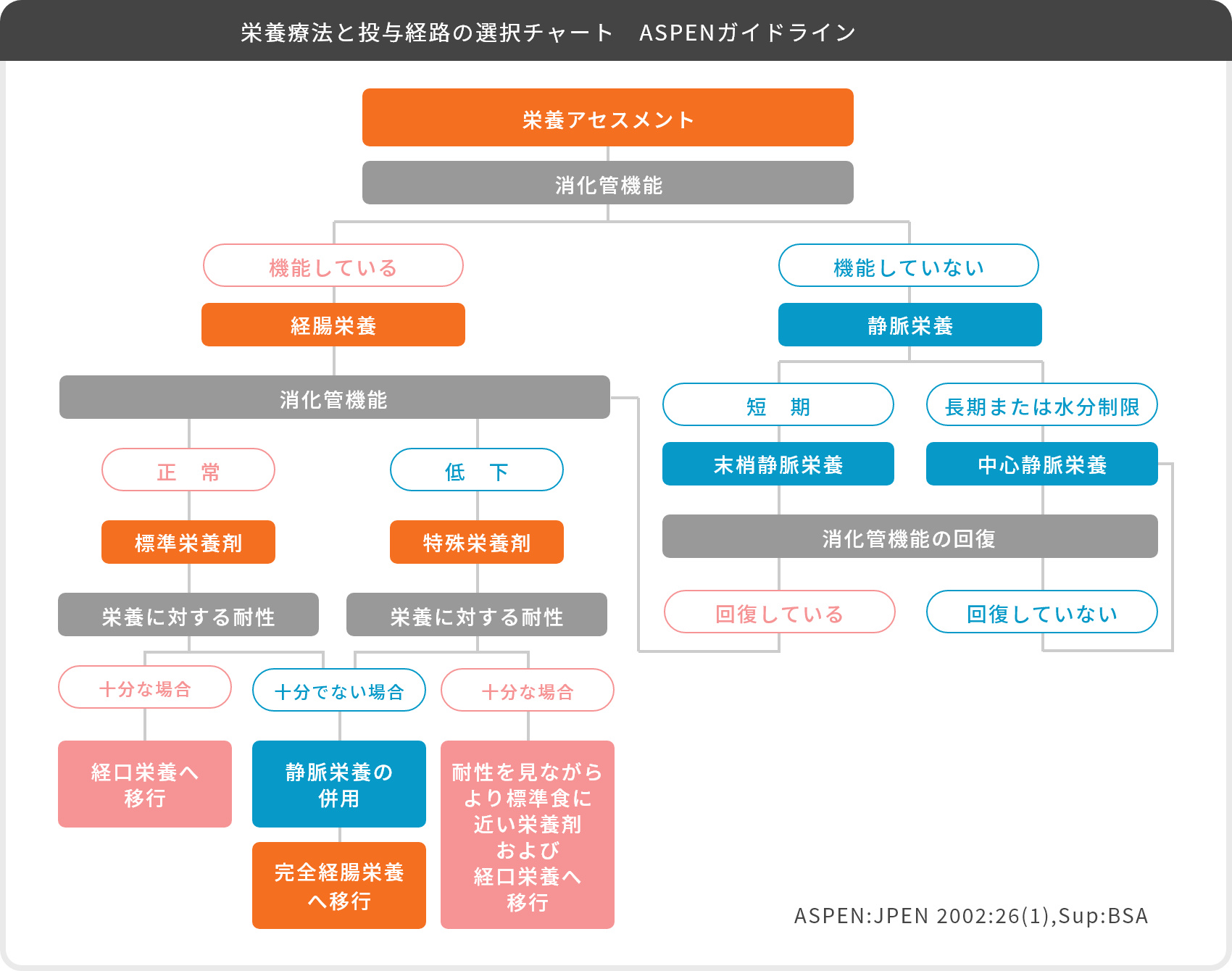

栄養管理法には、「経口栄養法」「経腸栄養法」「静脈栄養法」があります。

栄養療法の大原則は、「腸が働いているなら、腸を使おう!」です。

腸が機能しており、安全に使用可能であれば、原則的に経口栄養、経腸栄養を施行します。

他栄養補助が一時的、短期間の場合は、鼻から胃、空腸にチューブを入れ、経鼻チューブからの栄養法を選択します。6週間以上の長期になる場合は、胃ろう、腸ろうからの栄養法を選択します。

摂食・嚥下障害を示す寝たきり高齢者の場合は、腸は機能していますが、経口摂取はできず、

その栄養療法の期間は長期にわたるため胃ろうからの栄養法が選択されることになります。

経腸栄養療法の特徴

-

01

腸管粘膜の萎縮を防止する

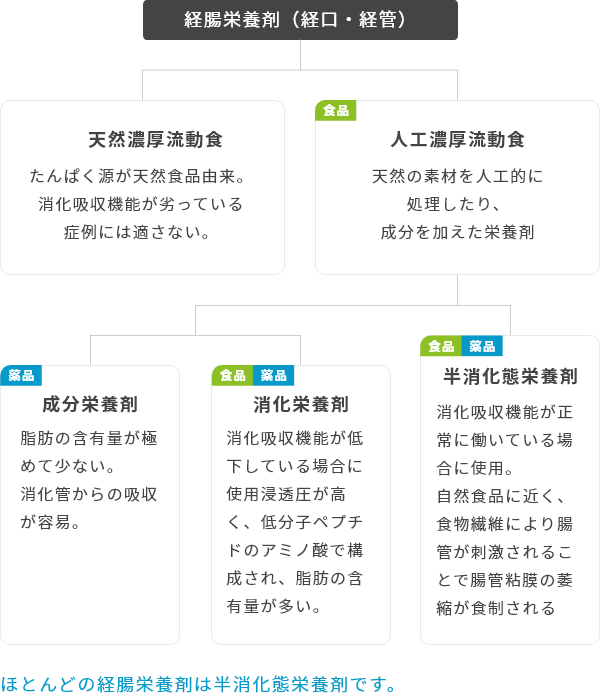

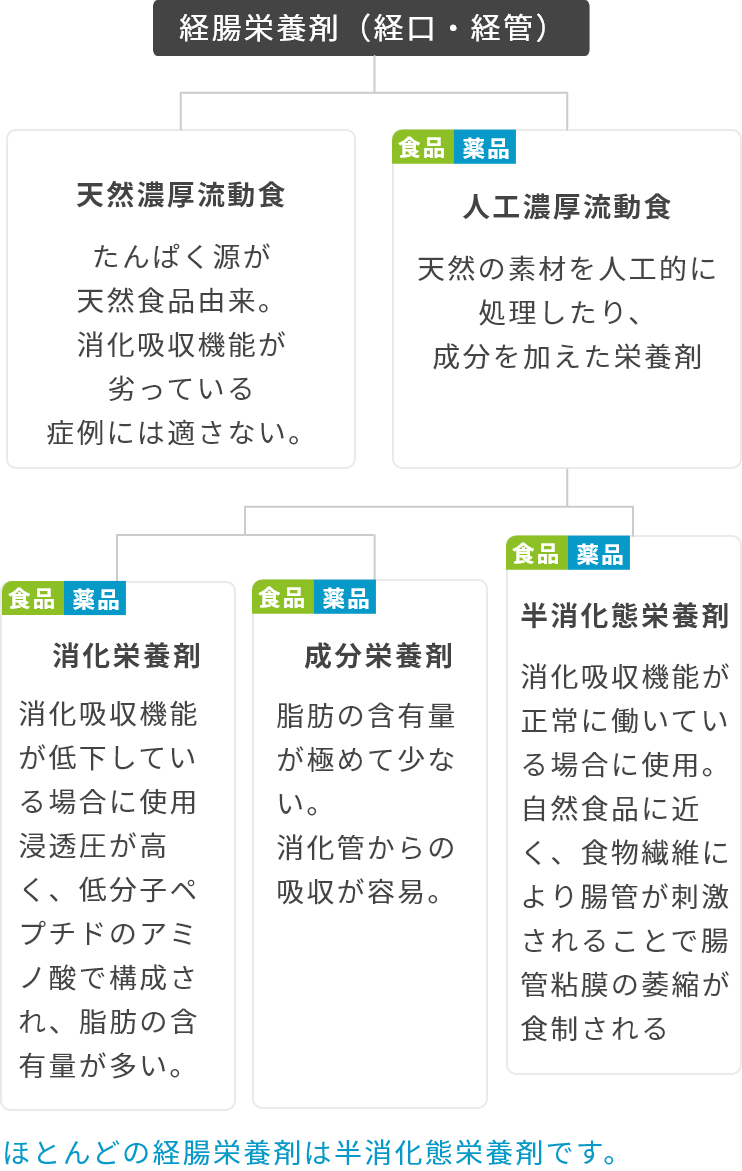

絶食で静脈栄養摂取時には、腸管を使用しないため、腸管粘膜に一種の廃用萎縮が起こります。腸管内に栄養が通ることで、腸管粘膜の萎縮が予防できます。

栄養剤も、より天然食品に近いものの方が腸管粘膜の維持に有利です。 -

02

腸管のバリア機能・免疫能を維持する

静脈栄養で、消化管を使用していないと、腸粘膜の萎縮に伴い、そのバリア機能が失われて、bacterial translocation※が起こりやすくなります。

経腸栄養により、腸管とその免疫機能を刺激することは、腸管免疫ばかりでなく全身の免疫能を腑活化します。早期に経腸栄養を行った症例は、静脈栄養症例に比較し、「感染性合併症が約50%少なくなる」という結果が、多くの研究で明らかにされています。※bacterial translocation・・・腸管のバリア機能がなんらかの原因で破綻し、腸管内の最近や毒素が、粘膜や粘膜固有層を通過し、腸間膜リンパ節や血液などの体内に侵入する現象をいいます。

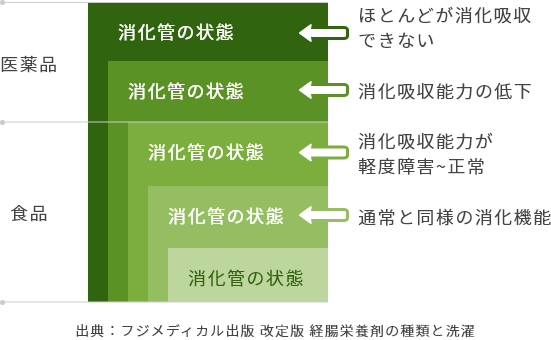

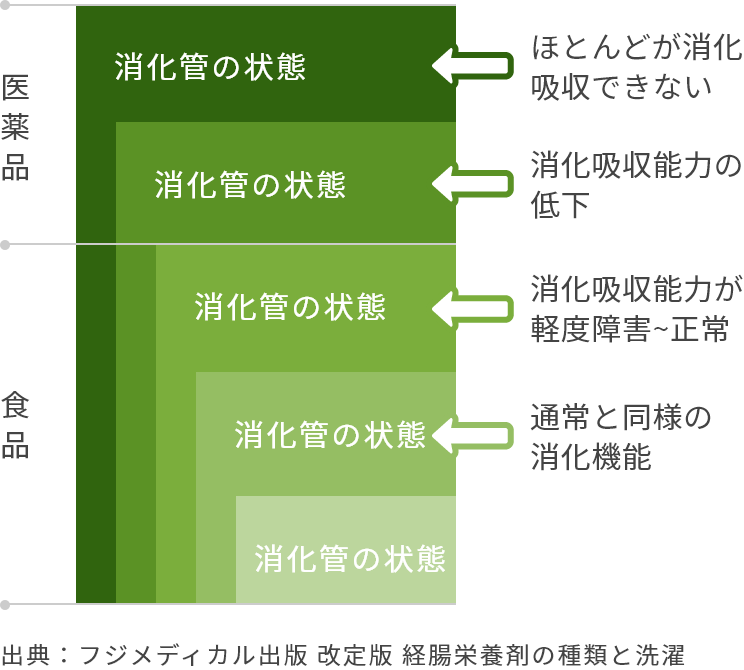

経腸栄養剤の種類

消化管の状態

病態別の栄養剤

- 腎不全用

- 腎不全用栄養剤は、低たんぱく、超低たんぱくのものがあり、カリウム、リン、ナトリウムも低く設定されています。いずれも食品として市販されています。

- 肝不全用

-

肝不全用栄養剤は、肝硬変の肝性脳症が適応で、分岐鎖アミノ酸(BCAA)が豊富で、フィッシャー比※が高いのが特徴です。

※フィッシャー値=分岐鎖アミノ酸(イソロイシン・ ロイシン・バリン)÷芳香族アミノ酸(フェニルアラニンと チロシン)。血中の個々のアミノ酸の量。

- 糖尿病用

- 糖尿病用の栄養剤は、通常の栄養剤より血糖の上昇を抑えられるように、脂肪や炭水化物、食物繊維に工夫がされています。

- 呼吸不全用

- 呼吸不全用栄養剤は、肺気腫や慢性気管支炎などの慢性閉塞性呼吸器疾患(COPD)の患者さんの呼吸不全用に開発されたものです。COPD,呼吸不全患者は血中に二酸化炭素が貯留 します。これらの呼吸不全用栄養剤は、血中の二酸化炭素を低下させる目的で、おなじカロリーでも血中に発生する二酸化炭素が少なくなる脂肪を豊富に含んでいます。

- 免疫力強化

- 免疫力を強化する栄養成分(immunonutorients・n-3系脂肪酸、アミノ酸のアルギニン、グルタミン、ビタミンA、C、E、核酸などが含まれる)を用いて免疫力を向上、維持させようとする栄養療法を「immunonutrition」といいます。食道がんや、すい臓がんなどの大きな待機手術の前に投与することにより、術後も免疫力が維持され、合併症を減少するといわれています。

- その他

- 整腸作用が期待できる食物繊維が添加されたもの、高齢者・低栄養状態患者のためのビタミン・たんぱく質強化、小児用、EPA高含有でがん誘発性体重減少の抑制効果を目的としたものなどがあります。

よくある質問

半固形化、ゲル化など、粘度のある栄養剤のメリットは?

-

流動食の胃食道逆流を防止し、誤嚥性肺炎を回避できます。低粘度のため、胃ろうから漏れにくく、 栄養剤が少しずつ胃から排出されるので、便通が改善し、下痢がおさまる効果が期待できます。

また、短時間で注入できるため、体位を長時間一定にする必要がなく、褥瘡予防改善にもよいとされます。

最初から粘度調整された製品のほか、栄養剤に混ぜるものや、栄養剤を胃に入れる前に投与し、胃の中でゲル化させるものもあります。

経腸栄養剤の「薬品扱い」と「食品扱い」の違いはなんですか?

-

医薬品扱いと食品扱いの経腸栄養剤に、成分上の明確な違いはなく、両者間に組成上の基本的な相違はありません。

2000年以降に発売された経腸栄養剤は、医薬品扱いの半消化態栄養剤となんら遜色がないといわれています。

食品扱いのものは、濃厚流動食として入院中は入院患者に提供されます。

退院後に使用する場合は、保険適応でないため患者の自費購入となり、保険適用のある医薬品の経腸栄養剤と比較して、経済的負担は大きくなります。